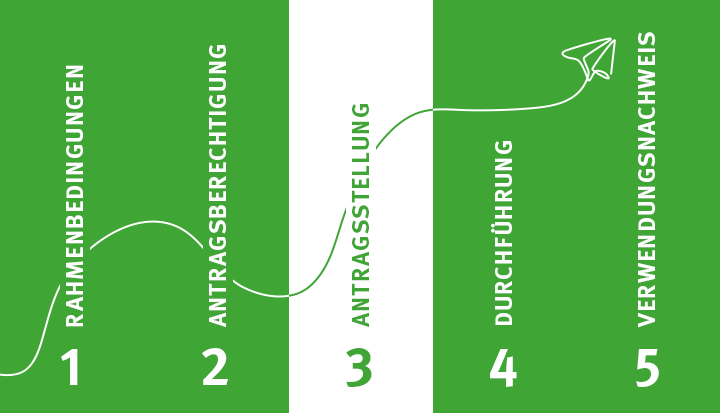

Förderung / Antragstellung

Förderung / Antragstellung

Version 5.01 – letztmalig geändert am 24.03.2025

Beratungen sind unabhängig von der Prüfung der Antragsberechtigung schon im Vorfeld möglich.

Nähere Informationen zu unserem Beratungsangebot finden Sie unter Förderberatung.

Ein Antrag auf Förderung muss eine detaillierte Konzeptbeschreibung und einen Kosten- und Finanzierungsplan für das beantragte Vorhaben enthalten.

Achtung: Wir haben unser Antragsverfahren inhaltlich und organisatorisch umgestellt. Wir haben ein neues Antragsformular, das online ausgefüllt und eingereicht wird. In diesem beschreiben Sie Ihr Vorhaben inhaltlich. Der Kosten-und Finanzierungsplan, der sich in der geforderten Form nicht geändert hat, muss im Rahmen des digitalen Antragsformulars mit eingereicht werden.

Bevor Sie mit dem Bearbeiten des Antragsformulars beginnen, beachten Sie bitte die nachfolgenden grundlegenden Hinweise!

Prüfung der Antragsberechtigung

Vor der Antragstellung müssen Sie zunächst die Unterlagen zur Prüfung der Antragsberechtigung einreichen!

Erst wenn wir Ihnen schriftlich bestätigt haben, dass ihre Organisation antragsberechtigt ist, können Sie einen Antrag auf Projektförderung stellen, siehe Antragsberechtigung.

Projektzeitraum

Alle Projektaktivitäten müssen innerhalb des angegebenen Projektzeitraums liegen. Grundsätzlich fördert die Stiftung nur Projekte, die noch nicht begonnen haben. Ausnahmen sind bei bestimmten Projekten möglich, bei denen es zwingende fachliche Gründe gibt, mit den Projektaktivitäten schon vor der Förderentscheidung anzufangen. In diesem Fall können Sie bei uns den „vorzeitigen Projektbeginn“ (siehe 3.2.2) beantragen.

Erklärung zum Subsidiaritätsprinzip

Nach unseren Fördervertragsbedingungen kann unsere Stiftung nur Maßnahmen fördern, wenn diese nicht aus eigenen Mitteln (inkl. Mitteln von Kooperationspartnern) durchgeführt werden und unsere Förderung für die Durchführung notwendig ist. Dies muss von Ihnen durch Unterschrift im Deckblatt des Kosten- und Finanzierungsplans bestätigt werden.

Erklärung zu weiteren Fördermitteln

Es muss im Rahmen der Antragstellung offengelegt werden, ob und bei welchen Institutionen ein gleichlautender Antrag eingereicht worden ist. Sollte eine Kofinanzierung mit weiteren Förderern geplant sein, geben Sie im Rahmen der Antragstellung Ihre Zustimmung zum Clearing-Verfahren (Abstimmung mit den anderen Geldgebern). Anträge an weitere Förderer müssen der Stiftung vorgelegt werden.

Kooperationspartner

Wenn Sie Partner haben, die mit Ihnen das Projekt gemeinsam in enger Zusammenarbeit durchführen, sollte – nach Rücksprache mit uns – entschieden werden, ob diese Kooperation vertraglich geregelt werden muss.

Ein Kooperationspartner muss eigene substantielle Beiträge zum Projektgeschehen leisten. Ein Kooperationsvertrag sollte regeln, welche Leistungen die beiden Kooperationspartner jeweils erbringen und wer für welche Bereiche verantwortlich ist. Fragen Sie uns, wenn Sie unsicher sind, wie die notwendigen vertraglichen Regelungen mit Ihren Partnern gefasst werden müssen.

Wir können Ihnen Muster für Kooperationsverträge zur Verfügung stellen.

Voraussetzung:

Ein Projektantrag kann seit August 2023 nur von Organisationen gestellt werden, deren Antragsberechtigung die Stiftung bestätigt hat (siehe Antragsberechtigung).

Die Einreichungsfrist für Anträge hängt von der beantragten Fördersumme ab, diese bestimmt, in welchem Gremium über die Bewilligung entschieden wird. Die Stiftung hat 3 Größenklassen für die Förderung:

Bis zu 10.000 Euro Fördersumme (einschließlich):

Diese Projektanträge können weiterhin laufend eingereicht werden. Sie müssen mindestens 4 Monate vor Projektbeginn vollständig eingereicht werden.

Größer als 10.000 Euro bis zu 200.000 Euro Gesamtförderung UND bis zu 100.000 Euro Fördersumme pro Jahr

Über diese Anträge entscheidet der Vorstand der Stiftung.

Sie müssen Ihren Antrag spätestens zum unten genannten Termin mit allen erforderlichen Unterlagen eingereicht haben, damit er in der entsprechenden Sitzung berücksichtigt werden kann. Sie helfen uns bei der Bearbeitung, wenn sie Ihren Antrag schon vor Fristende stellen.

Berücksichtigen Sie bei der Projektplanung, dass das Projekt erst nach der Förderentscheidung beginnen kann! (Ausnahme: vorzeitiger Projektbeginn, siehe unten)

| Termin der Förderentscheidung = frühestmöglicher Projektbeginn |

Antragseinreichung bis spätestens |

| 04.09.2025 | 31.03.2025 |

| 13.11.2025 | 31.05.2025 |

| Februar 2026 | 31.08.2025 |

| Mai 2026 | 30.11.2025 |

Ab einschließlich 200.000 Euro Gesamtförderung ODER ab einschließlich 100.000 Euro Fördersumme pro Jahr

Diese Anträge werden vom Stiftungsrat entschieden, der zwei Mal im Jahr tagt. Da die Anträge zunächst dem Vorstand vorgelegt werden, haben sie eine längere Bearbeitungszeit.

Berücksichtigen Sie bei der Projektplanung, dass das Projekt erst nach der Förderentscheidung beginnen kann! (Ausnahme: vorzeitiger Projektbeginn, siehe unten)

| Frühestmöglicher Projektbeginn | Antragseinreichung bis spätestens |

| Juni 2026 | 31.08.2025 |

| Dezember 2026 | 31.03.2026 |

Für Anträge für Projekte im Bereich Organisationsentwicklung gibt es eine Sonderregelung:

Diese können bis zu 2 Monate vor Projektbeginn vollständig eingereicht werden. Hier geht es zu den Förderbedingungen für Organisationsentwicklungsprojekte.

Während der Prüfungsphase kommen wir auf Sie zu, um gemeinsam mit Ihnen Unklarheiten zu besprechen oder Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten zu geben. Diese Rücksprache kann sich sowohl auf Inhalte als auch die Finanzplanung Ihres Vorhabens beziehen.

Ausnahme: Vorzeitiger Projektbeginn

Wenn in gut begründeten Einzelfällen ein vorzeitiger Projektbeginn (d.h. vor der Entscheidung über die Bewilligung) notwendig sein sollte, nehmen Sie bitte auf jeden Fall vorab Kontakt mit uns auf. Teilen Sie uns schriftlich mit, warum und wann (genaues Datum) Sie mit den Projektaktivitäten beginnen müssen (z. B. bei einer vorliegenden größeren Kofinanzierung oder saisonalen Gründen bei Gartenprojekten). Wenn möglich, genehmigen wir Ihnen den vorzeitigen Projektbeginn. Bitte beachten Sie, dass auch ein vorzeitiger Projektbeginn nicht vor der entsprechenden Einreichungsfrist liegen darf. Eine rückwirkende Genehmigung des vorzeitigen Projektbeginns ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie unbedingt:

Wenn Sie nach Genehmigung des vorzeitigen Projektbeginns vor der Förderentscheidung mit den Projektarbeiten beginnen, tun Sie dies auf eigenes Risiko. Mit der Genehmigung ist keinerlei Vorentscheidung über die grundsätzliche Förderung Ihres Projektes durch die Stiftung verbunden. Sie stellt auch keine Tendenzaussage über das wahrscheinliche Ergebnis unserer Förderentscheidung dar. Ein vorzeitiger Projektbeginn eröffnet Ihnen lediglich die Möglichkeit, für später bewilligte Projekte Kosten im Zeitraum vor der Bewilligung abrechnen zu können.

Wir haben ein neues Antragsformular, das ab sofort zur Einreichung eines Antrags bei der Stiftung genutzt werden muss. Es steht online zur Verfügung und kann über folgenden Link erreicht werden:

Der Kosten- und Finanzierungsplan zu Ihrem Antrag wird im Formular hochgeladen und zusammen damit eingereicht.

Bevor Sie mit der Ausarbeitung des Antrags beginnen, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise durchzulesen. Sie erleichtern Ihnen die Bearbeitung und verbessern Ihre Chancen für eine erfolgreiche Antragstellung.

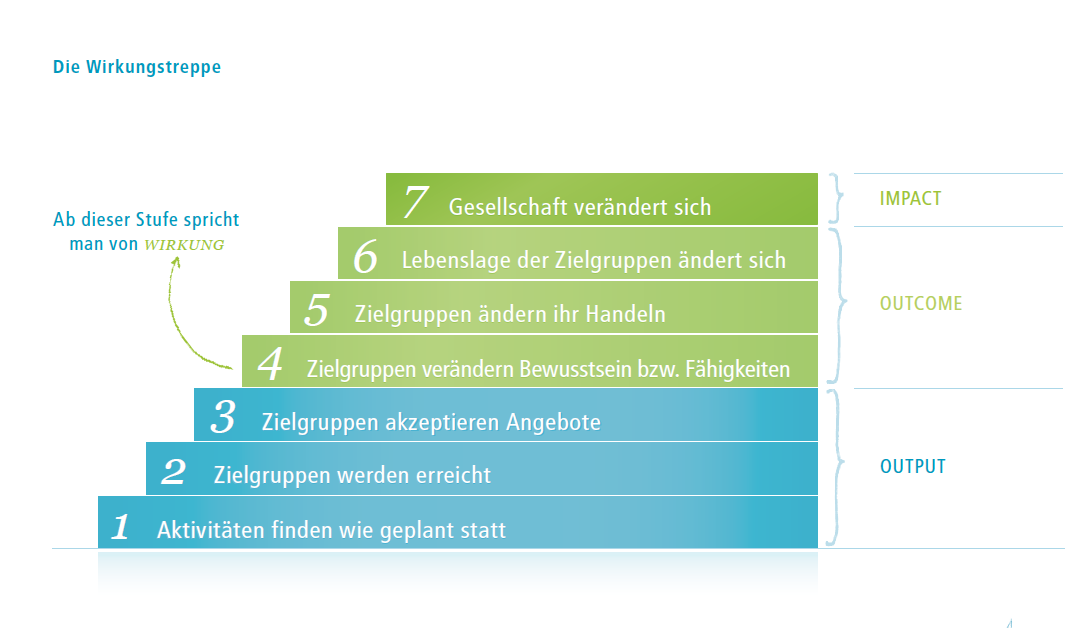

Das Antragsformular folgt einem wirkungsorientierten Aufbau. Grundgedanke ist, dass mit der Durchführung von Projekten bestimmte Wirkungen erzielt werden sollen, die möglichst auch nach Projektende erhalten bleiben oder sich sogar weiter entfalten. Um diesen Schwerpunkt sichtbar zu machen und bereits in der Projektplanung bzw. Antragstellung zu berücksichtigen, orientiert sich die Struktur unseres Formulars an dem Modell der Wirkungstreppe der phineo gAG.

Quelle: Kursbuch Wirkung. Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser tun wollen. 6. überarbeitete Auflage, Phineo gemeinnützige AG, Berlin, S. 6.

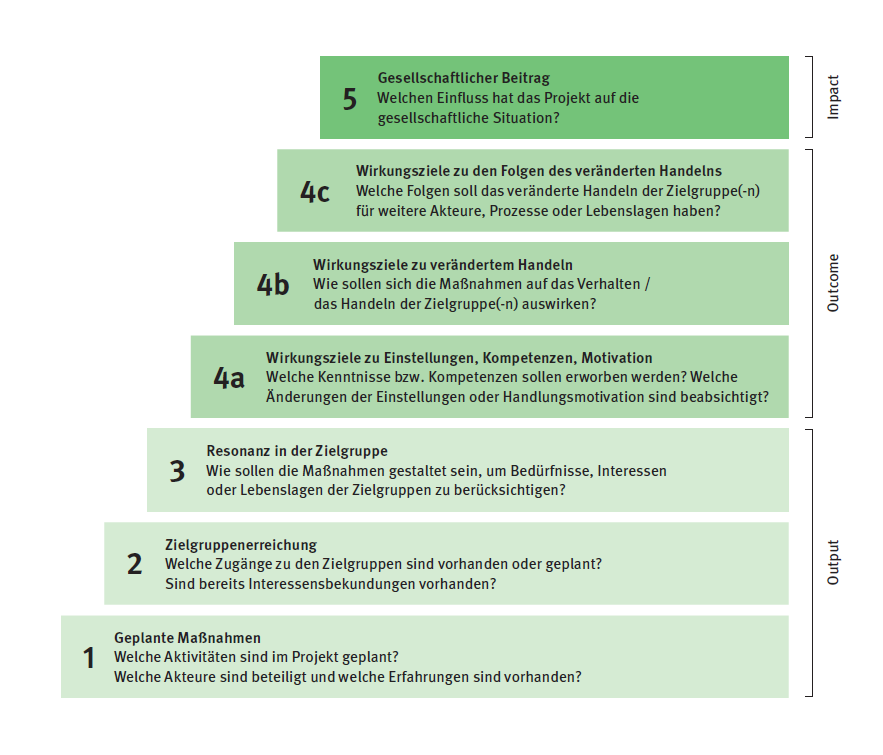

Die Fragestellungen zum Antrag wurden dem Aufbau der Wirkungstreppe folgend an die inhaltlichen und organisatorischen Erfordernisse des Fördergeschäfts der Stiftung angepasst:

Die einzelnen Stufen zur Durchführung und zur Wirkung des Projekts bieten eine Orientierung, um die vielen Aspekte eines Projektes zu strukturieren und wirkungsorientiert darzustellen.

Bei den Projekten, die durch unsere Stiftung gefördert werden, sollen Entwicklungen angestoßen werden, die einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 leisten. Diese Wirkungen der Projekte gehen über reine Kennzahlen der Durchführungsebene hinaus (bspw. Anzahl und Reichweite der Veranstaltungen), es sind bestenfalls bleibende Veränderungen in der Zielgruppe und ihrem Umfeld, die mittel- und langfristig zur gesellschaftlichen Transformation beitragen. Voraussetzung für eine hohe Wirksamkeit von Projekten ist eine zielgruppenbezogene, wirkungsorientierte Projektplanung und -durchführung. Von diesem Gedanken ausgehend hat unsere Stiftung den Antragsprozess konsequent wirkungsorientiert neu ausgerichtet. Nachfolgend finden Sie einige Schwerpunkte, die Sie bei der Antragstellung und entsprechend auch bei der Ausarbeitung Ihrer Projektidee berücksichtigen sollten.

Wirkungsorientierte Projektplanung

Nachvollziehbare Beschreibung der geplanten Projektdurchführung

Darlegung der Wirkungsziele des Projekts

Kennzahlen, Indikatoren und Wirkungsmessungen

Kompatible Darstellung der Kosten

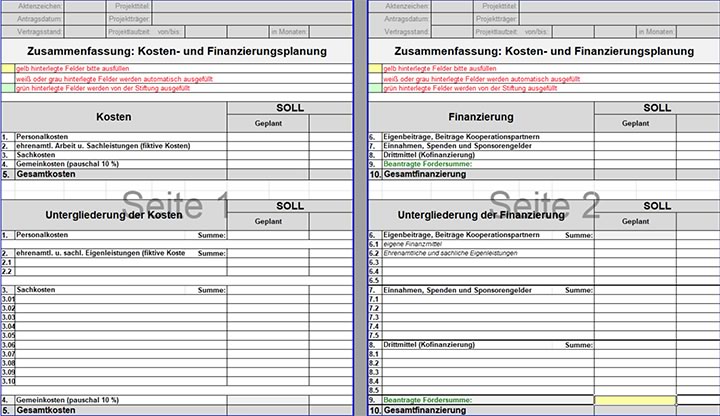

Wir benötigen eine detaillierte und nachvollziehbare Aufstellung aller geplanten Kosten- und Finanzierungspositionen des Projektes.

Sie können uns die detaillierte Aufstellung in der Art und Weise einreichen, wie Sie sie für Ihre eigene Planung erstellt haben. Die Darstellung muss dabei transparent und für uns nachvollziehbar sein.

Für unsere Antragsbearbeitung benötigen wir zudem die komprimierte Gegenüberstellung von Kosten und Finanzierung in einer bestimmten Form.

In unserem digitalen Antragsformular gibt es einen Upload-Bereich, in dem dieser Kosten- und Finanzierungsplan hochgeladen werden muss.

Sie haben zwei Möglichkeiten, diese Gegenüberstellung zu erstellen:

Die komprimierte Fassung Ihrer Planung hat folgendes Aussehen:

Die Erklärung auf dem Deckblatt des Antragstools oder des Formulars Kosten-und Finanzierungsplans muss von der/den für Ihre Organisation vertretungsberechtigten Person/en unterzeichnet werden. Auch dieses unterzeichnete Deckblatt soll digital eingereicht werden. Nutzen Sie dafür den Uploadbereich im digitalen Antragsformular.

Geben Sie alle Beträge in vollen Euro an, ggf. runden Sie.

Alle Finanzierungsbeiträge und Einnahmen, die sich auf ein von uns gefördertes Vorhaben beziehen, müssen Sie später im Projektverlauf ordnungsgemäß verbuchen und uns gegenüber nachweisen.

Für die Erstellung des zahlenmäßigen Nachweises stellt die Stiftung nach Vertragsabschluss ein Projektabrechnungstool zur Verfügung, das Sie beim Projektcontrolling und der ordnungsgemäßen Projektbuchhaltung unterstützen soll. (Infos siehe Verwendungsnachweise)

Prinzipiell können nur Kosten aufgeführt werden, die dem Projekt nachvollziehbar als Einzelkosten direkt zuzuordnen sind. Alle darüber hinaus anfallenden Kosten der Organisation werden über eine Gemeinkostenpauschale berücksichtigt.

Es muss transparent dargestellt werden, dass die Maßnahmen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen.

Fördervertragsbestimmungen 3.6

Bei diesen beiden Positionen handelt es sich nicht um reale, sondern fiktive Kosten. Das bedeutet, es werden keine Gelder gezahlt, aber Leistungen erbracht. Diese können bewertet und berücksichtigt werden, in jedem Fall sowohl als Kosten als auch als Eigenbeiträge. Durch fiktive Eigenbeiträge können Sie Ihren finanziellen Beitrag zum Projekt verringern. Bitte beachten Sie, dass bei der Abrechnung die für Ehrenamt und Sachleistungen geplanten Kosten nicht ohne Genehmigung überschritten werden können.

Geplante freiwillige, unentgeltliche Arbeiten können als fiktive Kosten in Höhe von 15 Euro pro geleistete Arbeitsstunde pauschal bewertet und angerechnet werden. Legen Sie uns den Umfang der ehrenamtlichen Arbeiten nachvollziehbar als Aufstellung der Arbeiten und der benötigten Stunden dar.

Wenn Sie Ehrenamtlichen im Rahmen einer Ehrenamtspauschale eine Aufwandsentschädigung zahlen, haben sie zwei Möglichkeiten.

Sie können entweder diese Ausgaben für die Ehrenamtspauschale als Sachkosten ansetzen oder die geleisteten Stunden im Kosten- und Finanzierungsplan wie unbezahlte Stunden unter den fiktiven Kosten voll ansetzen. Das Letzte macht Sinn, wenn Ihre Zahlung geringer ist als die Bewertung der Ehrenamtsleistung im Rahmen unserer Förderung.

Bsp.: Sie zahlen eine Ehrenamtspauschale von 500 Euro als Aufwandsentschädigung. Die im Projekt geleisteten 40 h sind jedoch nach den Sätzen der Stiftung mit 600 Euro zu bewerten. Der Ansatz der Stunden ist somit für Sie günstiger als die Berücksichtigung der tatsächlichen Zahlung.

Die gezahlte Pauschale kann dann natürlich nicht zusätzlich zur Berücksichtigung von fiktiven Kosten als Sachkosten und als finanzielle Eigenleistung aufgeführt werden.

Bitte beachten Sie folgende Abgrenzung:

Wenn Sie Helfer, die möglicherweise in Ihrer Organisation als Ehrenamtler:innen bezeichnet werden, für Ihre Unterstützung (wenn auch mit geringem Entgelt) pro Stunde bezahlen, handelt es sich um Honorarkosten (siehe dort), da es sich nicht mehr um prinzipiell unentgeltliche Leistungen und auch nicht um eine Ehrenamtspauschale handelt. Dies gilt im Besonderen für Übungsleiter:innen.

In Einzelfällen können auch eigene Sachleistungen oder solche von Kooperationspartnern als fiktive Kosten eingeplant werden.

Es handelt sich hierbei i.d.R. um Leistungen, wie die private Unterbringung von Veranstaltungsreferenten oder Südgästen, die mit 20 Euro pro Person und Nacht (inkl. Frühstück) bewertet werden können.

Ein anderes Beispiel ist die Zurverfügungstellung von Veranstaltungsräumen, für die sonst Mieteinkünfte erzielt werden könnten.

Wenn Sie solche Sachleistungen einplanen, listen Sie diese bitte für uns auf. Sie müssen die Höhe der in Wert gesetzten Kosten schon bei der Planung nachvollziehbar im Kostenplan darlegen und mit uns eine geeignete Form des Nachweises vereinbaren.

Unter Sachkosten werden alle realen Kosten, außer Personalkosten, zusammengefasst. Hierbei handelt es sich sowohl um Investitionen als auch um unterschiedlichste Ausgaben für Aktivitäten.

Bei der Untergliederung der Sachkosten akzeptieren wir die von Ihnen gewählte Struktur, soweit diese für uns nachvollziehbar ist. Eine sinnvolle Gliederung kann beispielsweise nach Ihren Aktivitäten erfolgen: z. B. Veranstaltungen (Tagung, Workshop, Seminar), Druckerzeugnisse (Flyer, Broschüre, usw) oder nach der Struktur in Ihrer Buchhaltung. Die Untergliederung der Sachkosten ist später auch die Grundlage für den Aufbau der Beleglisten, daher sollte sie gut überlegt sein. Aus diesem Grund ist die Zahl der Hauptpositionen auch auf 10 begrenzt.

Gemietete Büroräume mit Kaltmiete:

Für diese Kosten gibt es in den Fördervertragsbedingungen eine Pauschalierungsregel:

Sie können pauschal 12 m² Arbeitsplatzfläche für eine Vollzeitstelle in der Kostenkalkulation ansetzen, für eine Teilzeitstelle entsprechend anteilig. Wenn ein/e Mitarbeiter/in z. B. 75 % einer Vollzeitstelle arbeitet, können 75 % angesetzt werden. Dies wird multipliziert mit dem tatsächlich von Ihnen zu zahlenden Kaltmietpreis pro m² pro Monat Projektlaufzeit. Für die Mietnebenkosten wird eine Pauschale von 20 % hinzuaddiert. Wenn Sie das Antragstool nutzen, müssen Sie nur Kaltmiete und Quadratmeter eingeben, Sie können sonst auch schon bei der Planung das Formular zur Abrechnung für die Kalkulation verwenden (zu finden unter Formulare)

Falls Sie einen Coworking-Space nutzen oder einen Mietvertrag haben, der die Zurverfügungstellung von Infrastruktur (Möbel- und IT-Nutzung, Verbrauchsmaterialien oder Reinigung) enthält, oder eigene Immobilien nutzen, gelten gesonderte Abrechnungsmodalitäten, die wir Ihnen gerne erläutern. Nehmen Sie in diesen Fällen mit uns Rücksprache.

Beachten Sie, dass Gegenstände und Geräte, die zu normaler Büroausstattung gehören (wie Computer), nicht als Projektkosten geltend gemacht werden können, da diese bereits über die Gemeinkostenpauschale finanziert werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird für Gemeinkosten, die nicht unmittelbar einzeln dem Projekt zuzuordnen sind, ein pauschaler Betrag, in der Regel in Höhe von 10 %, der förderfähigen Gesamtkosten, angesetzt. Wenn Sie regelmäßig in Ihrer Organisation einen geringeren Gemeinkostenanteil haben, können wir im Fördervertrag mit Ihnen auch eine niedrigere Pauschale vereinbaren.

Mit der Gemeinkostenpauschale werden die unten aufgelisteten Kosten, die nicht direkt dem Projekt zuzuordnen sind, pauschal erfasst und abgegolten. Diese Kosten können Sie dann nicht mehr zusätzlich bei den Projektkosten geltend machen:

Zur Finanzierung Ihres Vorhabens können neben Fördergeldern Eigenbeiträge, Beiträge von Kooperationspartnern, Einnahmen sowie Spenden und Sponsorengelder eingesetzt werden. Grundsätzlich sind Sie darin frei, wie Sie Einnahmen, Spenden und Sponsorengelder aufführen. Wichtig ist jedoch, dass die Darstellung für uns nachvollziehbar ist.

Bei der Finanzierung des Projektes unterscheiden wir vier unterschiedliche Bausteine: